1. Introducción

En la península de Yucatán, donde la selva se entrelaza con los vestigios de antiguas ciudades mayas, perdura una de las tradiciones más profundas y significativas del México contemporáneo: el Janal Pixan, conocido como “la comida de las ánimas”. Esta celebración, vigente especialmente en comunidades del centro y sur de Quintana Roo, constituye un punto de encuentro entre la historia, la espiritualidad y la identidad del pueblo maya.

El Janal Pixan no es simplemente una variante regional del Día de Muertos, sino una manifestación de la cosmovisión maya sobre la vida, la muerte y la continuidad del alma, que ha sobrevivido al paso de los siglos mediante procesos de adaptación, resistencia y sincretismo. En los pueblos mayas de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tihosuco, Tepich o Tixcacal Guardia, esta tradición sigue marcando el calendario espiritual y social de las familias.

Este artículo ofrece una visión integral del Janal Pixan en Quintana Roo, abordando su origen histórico, su concepción filosófica, las prácticas y rituales que lo caracterizan, las regiones donde se conserva con mayor fuerza y los desafíos contemporáneos que enfrenta frente a la globalización y el turismo.

2. Origen y evolución histórica

El culto a los muertos en el mundo maya prehispánico

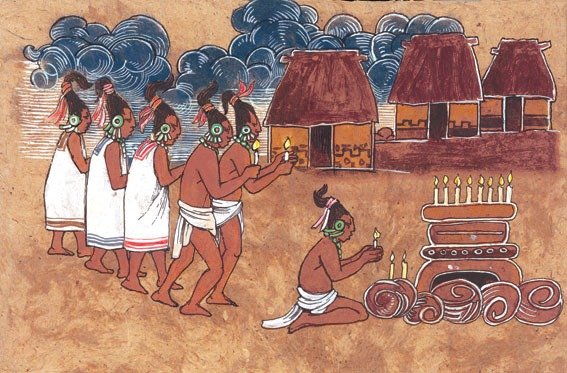

El culto a los muertos entre los mayas se remonta al periodo Preclásico temprano (c. 1200 a.C.), cuando ya se practicaban entierros acompañados de vasijas, conchas, figuras y ofrendas, evidenciando la creencia en una vida posterior (Baltazar Colli, 1998). Estos hallazgos arqueológicos indican que, desde tiempos remotos, los mayas concebían la muerte como parte de un ciclo cósmico vinculado al movimiento del sol y a la renovación de la vida.

El alma humana, llamada pixan, era entendida como una fuerza vital otorgada por los dioses. Según Buenfil, Tamayo y Rodríguez (1996), este fluido sagrado determinaba la energía y el destino del individuo, y tras la muerte, emprendía un viaje hacia el inframundo, Bolontik’uj, a través de las raíces de la ceiba (Ya’axché’), el árbol del mundo. Este recorrido no significaba el fin, sino una transformación en otro plano de existencia, donde el alma podía retornar temporalmente al mundo de los vivos.

Los mayas tenían un calendario sagrado, el Tzolk’in, de 260 días, y un calendario solar, el Haab’, de 365 días. En la conjunción de ambos, formaban la “Rueda Calendárica”, de 52 años. Algunas ceremonias relacionadas con la muerte y la renovación se celebraban durante los uinales (meses) dedicados a los dioses de la tierra y del maíz, especialmente en los periodos de cosecha y siembra. Sin embargo, no existen registros que indiquen que los mayas celebraran a sus muertos en fechas equivalentes al 1 y 2 de noviembre.

El mito del 1 y 2 de noviembre

Es importante precisar que las fechas actuales del Janal Pixan no derivan directamente de celebraciones mesoamericanas prehispánicas. En el caso mexica, por ejemplo, el culto a los difuntos se realizaba durante los meses de Miccailhuitontli y Hueymiccailhuitl, que correspondían aproximadamente a agosto y principios de septiembre, según el calendario solar náhuatl (Broda, 2004).

Por su parte, la Iglesia católica instituyó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos en el siglo IX, es decir, más de seis siglos antes del descubrimiento de América. Fue el abad San Odilón de Cluny, en el año 998, quien promovió dedicar el 2 de noviembre a orar por las almas del purgatorio (Baltazar Colli, 1998).

Por tanto, la coincidencia entre las fechas cristianas y las celebraciones indígenas no fue un acto de imposición deliberada, sino el resultado del sincretismo posterior a la colonización, cuando los misioneros reinterpretaron las prácticas funerarias locales dentro del marco del calendario litúrgico europeo.

El sincretismo en la época colonial

Durante los primeros decenios de la colonización, los frailes franciscanos buscaron erradicar las antiguas prácticas religiosas mayas, consideradas “idolátricas” como lo demuestra el acto de fe de Maní. Sin embargo, según Farriss (1984), los franciscanos comprendieron pronto que la imposición no funcionaba y comenzaron a reinterpretar los símbolos indígenas dentro del marco cristiano.

Así, la ceiba sagrada se convirtió en la cruz verde, símbolo de vida y resurrección; el copal sustituyó al incienso litúrgico; y las ofrendas de maíz y miel se transformaron en pan y vino consagrados. Este fenómeno ha sido descrito por Redfield y Villa Rojas (1934) como una aculturación selectiva, donde los mayas incorporaron elementos del cristianismo sin abandonar la estructura simbólica de su universo.

De acuerdo con Rodríguez Lazcano (1991), los mayas reinterpretaron la cruz católica como la Ceiba sagrada, eje que une los mundos; el agua bendita sustituyó a las ofrendas de maíz y miel; y las velas, al fuego ritual del copal. Así, la fiesta de los muertos adquirió nuevas formas, pero conservó su propósito esencial: honrar a los ancestros y mantener la conexión con ellos.

3. La concepción maya del alma y la muerte

En la filosofía maya, el pixan —literalmente “soplo o alma”— es un principio espiritual que otorgan los dioses al nacer. Cuando el cuerpo muere, el pixan no desaparece, sino que emprende un viaje hacia los planos del inframundo guiado por los dioses de la muerte, Yuum Kimil o Kisin.

Según Le Guen (2008), los mayas distinguen entre ancestros familiares y ancestros colectivos. Los primeros están ligados a linajes específicos y son honrados en altares domésticos, mientras que los segundos representan a todos los muertos de una comunidad y se veneran en ceremonias públicas. Este doble culto —familiar y comunal— revela la importancia del vínculo social y de la memoria compartida como fundamento de la continuidad espiritual.

El proceso de muerte tampoco es inmediato. Durante el primer año, el alma cumple una función purificadora llamada kuch kiib (“cargador de vela”), durante la cual los vivos deben orar y realizar ofrendas periódicas. Solo después de este ciclo, el alma se convierte en ancestro y puede ser invocada por su nombre (Le Guen, 2008).

4. El Janal Pixan: prácticas, altares y alimentos

Fechas y estructura ritual

En Quintana Roo, el Janal Pixan inicia el 31 de octubre, dedicado a las almas de los niños (santo pixaano’ob), continúa el 1 de noviembre con las almas jóvenes, y culmina el 2 de noviembre con los adultos. En algunas comunidades del sur —como Felipe Carrillo Puerto, Dzulá y José María Morelos— la celebración se extiende durante el “Biix” u Octavario, ocho días de rezos y ofrendas, y en otros lugares se prolonga hasta el 30 de noviembre, cuando se despiden las ánimas con velas en las albarradas (Baltazar Colli, 1998).

En los centros ceremoniales mayas del área de las Santas Cruces, las noches se llenan de rezos en lengua maya y del sonido del maya paax, música tradicional interpretada con guitarras, violines y tambores (Rodríguez Lazcano, 1991).

El altar: réplica del cosmos

El altar familiar o comunal constituye el eje central del ritual. En la zona maya de Quintana Roo existen dos tipos principales:

- El altar plano, que representa el universo con los cuatro puntos cardinales y tres planos cósmicos (cielo, mundo, tierra).

- El altar de tres niveles, donde:

El primero, inferior, corresponde a los niños y al mundo terrenal.

El segundo, intermedio, a los jóvenes y a la fertilidad agrícola.

El tercero, superior, a los ancestros y a la trascendencia espiritual (Baltazar Colli, 1998).

Los objetos del altar tienen significados precisos: las flores amarillas (xpujuk), símbolo del sol; las velas, guías para las almas; el agua, elemento purificador; la sal, protección contra los malos espíritus; y los alimentos, sustento para el alma en su viaje.

La comida ritual

El mucbil pollo o píib —un gran tamal de masa con pollo o cerdo condimentado con achiote y cocido bajo tierra— es el platillo emblemático. Su preparación es colectiva: los hombres excavan el horno y las mujeres elaboran la masa y las ofrendas, reforzando la cooperación familiar (Buenfil et al., 1996).

Junto a este platillo se ofrecen atoles, frutas, dulces de calabaza, coco, pepita o cocoyol, pan dulce y miel. En algunas comunidades se agregan cigarros y aguardiente, destinados a las almas adultas, y juguetes para las infantiles.

Estas ofrendas, llamadas matan, no se consumen inmediatamente, pues primero deben “alimentar espiritualmente” a las ánimas mediante su esencia (suhuy), considerada pura y sagrada (Le Guen, 2008).

5. El sentido comunitario y simbólico

El Janal Pixan reafirma los lazos familiares y comunales. Los altares no son solo objetos rituales, sino espacios de encuentro donde convergen generaciones. En pueblos como Kopchén, San Andrés o X-Hazil, los rituales colectivos se realizan en la iglesia o en los cementerios, donde las familias llevan comida, flores y música (Le Guen, 2008).

Durante la noche, las velas iluminan los caminos y los rezadores —h-men— recitan plegarias en lengua maya. Las almas son concebidas como visitantes reales: se cree que llegan con la lluvia ligera que cae en esos días, “lavando su ropa antes de venir a la tierra” (Buenfil et al., 1996).

El Janal Pixan es, así, una experiencia de reciprocidad. Los vivos ofrecen alimento y oración, y los muertos, a cambio, bendicen las cosechas, protegen a los niños y equilibran la vida comunitaria.Escribe tu texto aquí...

6. El Janal Pixan en Quintana Roo hoy

La tradición se conserva con especial fuerza en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, donde más del 75% de la población habla lengua maya (INEGI, 2020) y las celebraciones mantienen su estructura original. Comunidades como Tixcacal Guardia, Señor, Tepich, Dzulá, Noh Bec y X-Hazil son reconocidas por realizar altares comunales y procesiones nocturnas.

En el sur, en Bacalar y Othón P. Blanco, la práctica persiste con variantes urbanas, adaptadas a escuelas, instituciones y hogares mestizos. En Chetumal, por ejemplo, se organizan cada año exposiciones de altares, muestras gastronómicas y concursos escolares que fomentan el aprendizaje intercultural (Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, 2023)

Regiones de práctica

Datos recientes

Según una encuesta cultural estatal (ICAQROO, 2023), el 68% de los hogares rurales quintanarroenses monta altar en casa, mientras que en zonas urbanas la cifra se reduce al 41%. Sin embargo, el 87% de los encuestados considera el Janal Pixan “una parte esencial de su identidad cultural”.

7. Retos contemporáneos y preservación cultural

El Janal Pixan enfrenta retos significativos derivados de la globalización, la urbanización y los cambios religiosos. En algunas comunidades, la influencia de iglesias evangélicas ha reducido la participación en los rituales tradicionales (Rodríguez Lazcano, 1991). Además, la irrupción de turistas y medios durante rituales privados, como la limpia de huesos, ha generado tensiones y el temor de que la tradición se trivialice.

No obstante, existen esfuerzos notables de revitalización cultural. En escuelas bilingües y centros culturales, los niños aprenden sobre el significado del pixan y elaboran altares en lengua maya; los municipios organizan festivales que combinan música tradicional, teatro ritual y gastronomía; y las familias jóvenes están adaptando las prácticas al contexto urbano, sin perder su esencia espiritual.

El Janal Pixan está, por tanto, evolucionando, no desapareciendo. Su fortaleza radica en la capacidad de las comunidades para reinterpretarlo y mantener su sentido original: la unión entre vivos y muertos, entre pasado y presente.

8. Conclusión

El Janal Pixan en Quintana Roo es una manifestación viva de la cosmovisión maya sobre la existencia, donde la muerte no representa un final, sino un retorno cíclico. A través de sus rituales, altares y comidas, el pueblo maya reafirma una filosofía que concibe la vida como continuidad, la memoria como alimento y la comunidad como raíz.

En un mundo globalizado, esta tradición no solo preserva el vínculo espiritual con los ancestros, sino que reafirma la identidad cultural maya como patrimonio vivo de México. Cada noviembre, cuando los aromas del mucbil pollo y del copal llenan las casas, el pueblo maya recuerda que el alma —el pixan— sigue caminando entre nosotros.

Referencias bibliográficas

Administración VB_05 Hanal Pixan. (2005). Informe sobre rituales funerarios y transformaciones contemporáneas. INAH.

Baltazar Colli, M. (1998). El Janal Pixan (comida de espíritu) y sus simbolismos en la zona maya de las Santas Cruces en Quintana Roo. Instituto Quintanarroense de la Cultura.

Broda, J. (2004). Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: Los ritos agrícolas. INAH/UNAM.

Buenfil, V., Tamayo, T., & Rodríguez, J. C. (1996). Hanal Pixan: Alimento de las ánimas. Instituto de Cultura de Yucatán.

Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo. (2023). Informe sobre tradiciones vivas en comunidades mayas del estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.

Le Guen, O. (2008). Ubèel Pixan: El camino de las almas. Ancestros familiares y colectivos entre los mayas yucatecos. Revista Península, 3(1), 83–120. Universidad Nacional Autónoma de México.

Rodríguez Lazcano, C. (1991). Hanal Pixán: Ceremonia maya de los muertos. Instituto Nacional de Antropología e Historia.